Cultura de Japón: tradiciones, arte y vida moderna

Cultura de Japón: una tierra de contrastes

La cultura de Japón jamás pasa de moda. Sea por su comida, la belleza de sus paisajes o el imán cultural que representan manga y anime para miles de personas en el mundo, no son pocos quienes se dejan seducir por este país asiático con tanta personalidad.

Lo primero que sorprende a quienes se aventuran a descubrir sobre los pormenores y detalles de la cultura de Japón es su mezcla equilibrada entre tradición y modernidad. Los soberbios edificios del Periodo Edo conviven en armonía con el desarrollo de las últimas tecnologías. Esta amalgama, aunque parezca sorprendente, encaja a la perfección. Y no solo en obras de anime como Your name (Makoto Shinkai, 2016).

Parte de esta compleja fusión se debe a la propia historia del país. El abrazo a la modernidad por parte de Japón fue tardío, durante la Restauración Meiji. Y esto dio como resultado que su distancia cronológica respecto a lo que entendemos como Edad Moderna y su Edad Contemporánea sea menor que en otros países de su entorno debido al aislamiento. De ahí tan singular modo de ensamblar el desarrollo tecnológico con las costumbres ancestrales de Japón.

En la actualidad, es impensable desligar los prodigios de la robótica del territorio nipón. En especial tras el exitoso despliegue del robot Pepper, todo un fenómeno con múltiples aplicaciones sociales. Sin embargo, el peso de las tradiciones no ha sido eclipsado por el avance de la tecnología japonesa. Ni dentro del país ni en el imaginario colectivo.

Tan curioso maridaje despierta la atención de los forasteros. Muchos se preguntan cómo es posible que lo antiguo y lo nuevo ensamblen tan bien. Podríamos sumergirnos en El último samurái (Edward Zwick, 2003) para dar respuesta a esta cuestión. Pero obtendremos una respuesta más sabrosa si buceamos un poco en su historia. Al fin y al cabo, Japón siempre ha sido tierra de contrastes.

La historia de la cultura de Japón

Para comprender en detalle la cultura de Japón es importante conocer su devenir a lo largo de los siglos. Aunque de entrada, esto puede parecer un desafío. Su datación dista un poco del modelo europeo y a menudo quienes se aventuran por primera vez en la cronología de eras y periodos pueden sentirse abrumados.

Pero pronto ese sobrecogimiento da paso a la fascinación. Pues el país del sol naciente es tan rico en tradiciones como en efemérides. Y algunas de ellas son imprescindibles de ubicar para quien quiera comprender mejor esta fascinante cultura. A grandes rasgos, existen tres puntos clave en la historia de Japón que han configurado el país que hoy conocemos:

- Periodo Heian (794 – 1192)

- Periodo Edo (1603 – 1867)

- Periodo Meiji (1867 – 1912)

Periodo Heian

La última etapa del periodo clásico del país. Esta era fue clave en el desarrollo cultural y político de Japón. Si bien siguió influenciada por China, la identidad de la cultura de Japón empezó a tomar forma por sí misma. La corte imperial creció, permitiendo el auge de la casta samurái hasta alcanzar el esplendor que hoy relacionamos con esos nobles guerreros. Un crecimiento que cristalizaría durante los periodos posteriores. Y mientras poco a poco las katanas ganaban importancia, también florecía el arte japonés.

En los salones de la capital, ubicada en Kioto, se extendió el uso del kana, el silabario que daría origen durante los siguientes siglos al hiragana y katakana actuales. Y si bien el chino siguió siendo lengua oficial de la corte, la literatura japonesa logró abrirse camino. En muchos casos, gracias a la inestimable labor de autoras como Murasaki Shikibu (Genji Monogatari, c.1000).

También de la mano de las nobles damas vivió su auge la música japonesa tradicional. Instrumentos como el koto o el shamisen amenizaron las salas de la corte imperial, descubriendo ritmos propios que perviven hoy día. Muchos de ellos, integrados en el jazz japonés o en el J-Pop. Incluso podríamos atrevernos a señalar que la bella estética del vestuario tradicional, visible en películas como El cuento de la princesa Kaguya (Isao Takahata, 2013), se la debemos a las mujeres heian.

Periodo Edo

A menudo referida como Periodo Tokugawa, esta fue la era de máximo esplendor de los samuráis. La corte imperial perdió poder en favor del shōgun, quien tomó el control del territorio a través de los señores regionales (daimyō) y sus guerreros. Había llegado el momento dorado del bushidō. Y también el inicio de un largo aislamiento del resto del mundo.

Entre las primeras medidas tomadas por Tokugawa se encuentra la expulsión de comerciantes y misioneros extranjeros. Desde 1639, todo contacto exterior de Japón pasó a estar restringido y vigilado por el shogunato. Una política conocida como sakoku: país en cadenas. Pero el afán de mantener férreamente sujeto al país por parte de los Tokugawa no solo afectó a los forasteros. Para mantener el control sobre los daimyō, el shōgun obligó a las nobles familias a residir durante largas temporadas en Edo. Esto causó la proliferación de mansiones en la ciudad, la actual Tokio. Y también un distanciamiento estratégico de los señores regionales respecto a su territorio, que quedó de facto bajo la supervisión de los samuráis.

Ante la ausencia impuesta de sus señores, los clanes samuráis se convirtieron en la casta social dominante y sus valores se integraron en el pensamiento y la cultura del país. El libro de los cinco anillos (1642), de Miyamoto Musashi, compiló los preceptos que regían la vida de estos guerreros. Y con el paso del tiempo, se convirtió en obra de cabecera para generaciones de japoneses. Incluso en la actualidad, en entornos empresariales se recomienda su lectura debido a los valores de orden y disciplina que en él se recogen.

Con la casta guerrera a cargo y el país dividido en han (latifundios), Japón gozó de casi tres siglos de estabilidad bajo el mando la familia Tokugawa. Gracias a esta bonanza, se produjo el crecimiento económico y el desarrollo del arte como entretenimiento (ukiyo). Muchas de las tradiciones japonesas que hoy conocemos, como las geishas, el teatro kabuki o las pinturas ukiyo-e, nacieron durante el periodo Edo. Por ese motivo, no sorprende que sea escenario predilecto del cine japonés y de no pocas obras de manga y anime.

Periodo Meiji

Este fue el momento de apertura definitiva de Japón al mundo. Si el shogunato Tokugawa había aislado al país, el retorno del poder imperial lo convirtió en una nueva potencia del tablero global. Tal suceso fue conocido como Restauración Meiji y se considera el inicio de la occidentalización de Japón.

La transformación fue estructural y abarcó a todos los aspectos de la sociedad. Los poderosos daimyō entregaron sus tierras y los orgullosos samuráis perdieron sus privilegios. El objetivo del restaurado emperador y de los oligarcas que lo apoyaban era emular en Japón el modelo prusiano para modernizar el país. Es en este momento que surgió el sistema de prefecturas, vigente hasta nuestros tiempos.

Para marcar estos cambios, la capital se asentó oficialmente en las cercanías del Monte Fuji, en Tokio. Esto potenció el desarrollo y crecimiento de la urbe, que no tardó en devenir la impresionante ciudad que es hoy día. Pero como comentábamos, Japón siempre ha sabido guardar el equilibrio. Y si bien se dejó seducir por los avances extranjeros, jamás abjuró de sus raíces.

Durante décadas, las americanas convivieron con kimonos y hakamas. Un contraste que pervive hoy día y que puede verse en obras como Kimetsu no Yaiba (Koyoharu Gotōge, 2016), ambientada en la era Taisho. De hecho, en los últimos años, elementos del vestuario japonés se han ido extendiendo fuera del país. A fin de cuentas, la cultura de Japón tiene un magnetismo especial. Una presencia tan única que incluso la tradicional moda japonesa rompe fronteras.

Estética, arte y de la cultura japonesa

Parte de la atracción que la cultura japonesa genera en el mundo se debe a una estética muy marcada. Cualquiera que sienta curiosidad por el país del sol naciente tarda poco en identificar los elementos clave de sus ancestrales tradiciones.

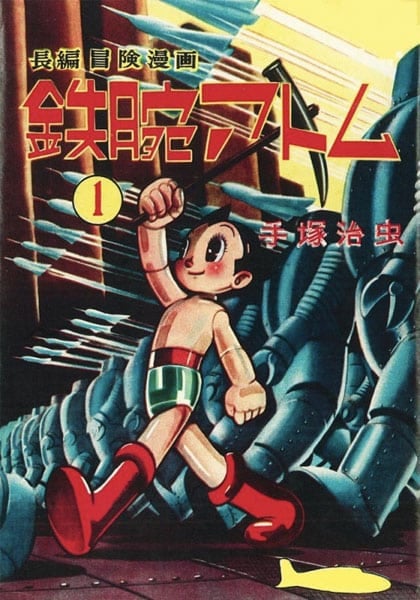

En parte, manga y anime han actuado como embajadores mundiales de estos referentes, como bien saben los suscriptores de nuestra newsletter. No es accidental. Los japoneses aman sus costumbres y han hallado en este modo de contar historias la fórmula perfecta para darlas a conocer a escala mundial. En cierto modo, es hermoso que estas nuevas formas de creación sean la puerta de entrada a sus disciplinas artísticas.

La belleza del arte japonés

Ciertamente hay algo magnético en las creaciones japonesas. Nuevamente, se trata de una combinación perfecta entre simplicidad y carga simbólica. En esta fórmula, sencilla y efectiva, radica la belleza del arte japonés.

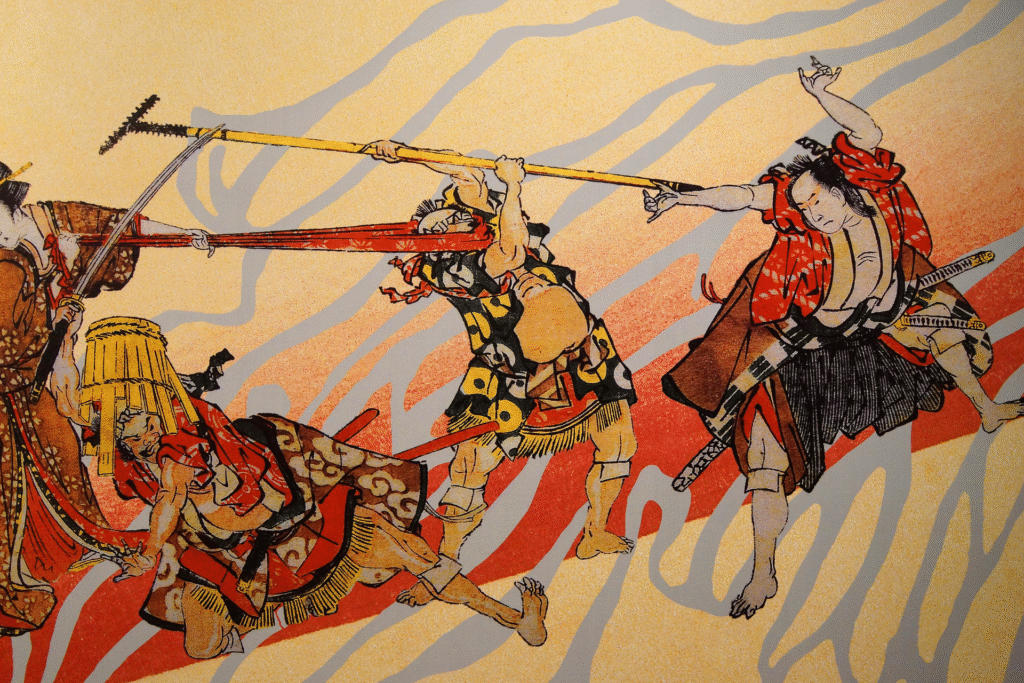

Pintura

El ukiyo-e, que floreció durante el Periodo Edo, es una de las formas de arte japonés más conocida y reconocible fuera de sus fronteras. Se trata de grabados y composiciones pictóricas de gran belleza cuyo objetivo es retratar con trazos elegantes del pincel elementos del paisaje y la naturaleza.

Animales emblemáticos de Japón, los efímeros cerezos en flor, la cumbre nevada del Monte Fuji… Todo ello son motivos recurrentes del ukiyo-e. Por esta razón, las obras de este movimiento son consideradas poemas visuales. A fin de cuentas, al igual que los versos de un haiku, también ellas elogian a la naturaleza.

Por contagio, la cultura de Japón se ha visto influenciada por obras de manga y anime también dedican parte de sus viñetas y minutos de metraje a homenajear el entorno natural. Tal característica se hace evidente en las preciosistas películas de Hayao Miyazaki para Studio Ghibli, donde el agua, las flores y los bosques son también protagonistas de la historia.

Literatura

La composición poética es una de las formas más elevadas del arte japonés. Desarrollada desde el siglo VII, vivió durante el Periodo Heian un fuerte desarrollo que ha dado lugar al tanka y el haiku, sus formas más conocidas. El arte de estas creaciones radica en poder expresa en pocos versos la complejidad de las relaciones humanas y la estética natural respectivamente.

Existen sin embargo composiciones más extensas. La novela, desarrollada durante el Periodo Heian, desgrana con mayor detenimiento la vida en la corte y la sinergia de las relaciones interpersonales. Sus temas, vigentes en la actualidad, se han mantenido y nutrido la narrativa japonesa actual. E incluso han servido como fuente de inspiración para varias obras del cine japonés. Por ejemplo, algunas las célebres películas del cineasta Akira Kurosawa.

Teatro

Más humano en sus temáticas es el teatro japonés, siendo el kabuki una de sus formas más conocidas. Nacido de las danzas tradicionales de las miko, sus representaciones escenifican escenas cotidianas. A menudo, con toques dramáticos exagerados e incluso cómicos. Las representaciones de kabuki, aclamadas por las clases populares, combinaban tramas adictivas con juegos de luces, maquillaje y trucos de escenografía muy elaborados.

Por su parte, las clases altas de Japón gozaban con el teatro del noh, un estilo dramático cantado. Su característica principal es el uso de máscaras complejas cuyo manejo deviene en una gran expresividad en manos de portadores expertos. Los actores del teatro del noh a menudo eran profesionales bajo el mecenazgo de familias pudientes.

A lo largo de los siglos, el teatro kabuki evolucionó. Y lo que en origen fueron obras representadas por mujeres, dio paso a compañías de actores masculinos. También la danza y la música japonesa, muy presentes en estos primeros estadios, dieron lugar a un teatro más sobrio que resurgiría tras la Restauración Meiji. Sin duda, contagiado por las características formales del noh.

Arquitectura

Fuera de los hogares y a gran escala, la arquitectura japonesa creció cimentada en dos pilares: ser práctica e integrarse en la naturaleza. Influenciada por los modelos venidos de China, los edificios japoneses tomaron su característica forma de pagoda, presente en templos, castillos y fortalezas nobiliarias. Unas construcciones imponentes que llenan las viñetas de obras como InuYasha (Rumiko Takahashi, 1996), ambientada en la Era Sengoku.

Las grandes casas y castillos eran cortes en miniatura. Los edificios buscaban reflejar en su estructura la ordenación de la sociedad. Esto era posible gracias a una red de corredores y salas, más o menos cercanas al núcleo del hogar. A la manera de un árbol, los salones y edificios florecían entre pasillos. El ser recibido en un punto u otro de los numerosos espacios determinaba el grado de importancia y la relación jerárquica del visitante respecto a su anfitrión.

Durante el Periodo Edo, las construcciones defensivas y sus altas torres dieron lugar a mansiones y parques de paseo rodeados de naturaleza y jardines. Algunos de ellos incluso albergaron casas de té privadas integradas en lagos y bosquecillos, destinadas al ocio en la intimidad. Es en estas pequeñas construcciones íntimas donde tenía lugar la reverencial ceremonia del té.

Una oda a la naturaleza: el jardín japonés

Otra forma de creación artística tradicional la hallamos en el paisajismo. Los japoneses son forofos de rendir tributo a la belleza natural en sus hogares. Y como resultado, han elaborado multitud de disciplinas dedicadas a embellecer los espacios exteriores. De todas ellas destacan los jardines japoneses.

Basándose en los principios del feng shui y la filosofía zen, los jardines imitan la irregularidad de la naturaleza. Aunque nada en la disposición se ha dejado realmente al azar. Todo tiene un propósito y un significado dentro del jardín. El agua, sea mediante lagos o su emulación con arena rastrillada, es la parte más visible y representativa de estos micropaisajes. Otros elementos, en cambio, permanecen deliberadamente ocultos entre la vegetación, a la espera de ser descubiertos durante el paseo.

Como sucede en las composiciones poéticas y en la pintura, los jardines combinan elementos naturales y arquitectura para crear escenas que invitan a la calma. E incluso aprovechan factores externos, como las vistas a un castillo o montaña, para generar una inmersión mayor. El murmullo de la cascada sobre unas rocas, el balanceo de una fuente de bambú, el viento al despeinar un arce… Colores, aromas y líneas estéticas se combinan para el descanso de quien las contempla.

Idiomas, dialectos, kanjis…

No es posible hacer un recorrido por la cultura de Japón sin mencionar su riqueza lingüística. No en vano, las lenguas son un vector indispensable en la transmisión del saber y las tradiciones de un pueblo.

En el caso del japonés, el idioma es uno de los mayores símbolos de identidad presente en su expresión cultural. Y también, vector de atracción irremediable para quienes ya han caído rendidos a la belleza de sus tradiciones, historia y costumbres.

El idioma: núcleo del ADN cultural

Desde el Periodo Heian, Japón ha desarrollado sus silabarios y modos de escritura. Esto le permitió poco a poco distanciarse de la cultura china, de la cual bebió por siglos, para desarrollarse por sí mismo hasta nuestros días.

Cabe señalar que, si bien los silabarios comparten todavía trazos e incluso algunos significados clave con su matriz original, poco a poco sonidos y símbolos han mutado en sus formas y usos. A día de hoy, la distancia es tan grande que nadie discute que estamos ante un idioma con estructura y cuerpo propio.

Como resultado, en la actualidad Japón no solo goza de una identidad cultural fuerte e independiente, sino también de dos silabarios (hiragana y katakana) y de un sistema de ideogramas propio, el kanji. Tres modos escritos de comunicarse para un idioma que cada día goza de mayor interés entre los estudiantes extranjeros. Algo que, ciertamente, tampoco sorprende.

Del arte a la tecnología, pasando por los videojuegos, Japón ha permeado a nivel mundial. Y quienes aman al país y a sus ancestrales costumbres, tarde o temprano se zambullen en la riqueza de su lenguaje. A menudo, casi sin ser conscientes de ello.

Ocio y videojuegos: un acercamiento lingüístico

Antes decíamos que manga y anime han servido para dar a conocer la cultura de Japón al mundo. Otro de sus méritos ha sido también el acercar a los amantes de estos formatos a la lengua nipona. Una tarea a la que los videojuegos también han aportado su granito de arena.

Sea como elemento estético de fondo o bien como parte de los diálogos, el japonés está presente en numerosas obras del país. Desde Pokémon a Harvest Moon, cultura e idioma se dejan ver tras los pixels. Y los jugadores forofos de la tecnología japonesa no tienen problemas en acercarse a sus franquicias de cabecera en su lengua nativa. Algo que también comparten los aficionados a manga y anime.

Por necesidad o impaciencia, muchos otakus ven y leen en su lengua original las obras de sus autores predilectos. El subtítulo es el rey del anime entre los amantes de esta género fuera de Japón. Y se ha demostrado que la lectura de mangas ayuda a los estudiantes a aprender japonés.

Aprender japonés a través de los mangas

Para empezar, los mangas han servido desde su irrupción en Occidente como transmisores de los valores y la cultura de Japón. Que hoy día tantas personas ubique en el mapa el Monte Fuji, den valor a los cerezos en flor como elemento simbólico o estén familiarizados con el uso de los palillos, se lo debemos a mangakas como Osamu Tezuka (Astroboy, Black Jack) Akira Toriyama (Dragon Ball, Dr. Slump) o Naoko Takeuchi (Sailor Moon).

Incluso la normalización de la dieta se debe a la influencia de manga y anime. Las deliciosas representaciones de exuberantes bandejas de sushi, grandes tazones de ramen y los prácticos oniguiris han despertado el apetito de muchos. Y también el deseo de catar y aprender a cocinar estos platos. Lo que lleva irremediablemente a la necesidad de comprender el idioma. Algo en lo que el manga vuelve a tendernos su mano amiga.

A fin de cuentas, una virtud de los mangas ante otro tipo de obras es su adaptabilidad lingüística. Además de la ayuda que supone contar con viñetas descriptivas, los mangas son versátiles en cuanto al contenido escrito. Dado que estas historias se conciben para ser leídas por un público diverso en edad, incorporan distintos sistemas de escritura. Los kanji se compaginan con furigana para enfatizar tanto su lectura como el significado de los mismos. Una gran facilidad para quienes están aprendiendo este idioma.

De hecho, en Hanyu Chinese School proponemos el aprendizaje del japonés mediante la lectura de mangas. Un método efectivo y ameno que desarrollamos a través de nuestra newsletter, donde brindamos las claves para abordar con éxito este acercamiento a la lengua nipona. Valoramos no solo la flexibilidad que el manga ofrece a un estudiante deseoso de aprender, sino su riqueza en vocabulario y expresiones recurrentes. Además, su lectura permite adquirir soltura y fluidez con el idioma mientras se sigue disfrutando de estas obras que tanto han hecho por dar a conocer la rica cultura de Japón.

Bibliografía:

Arcas Espejo, Ana. Recursos escénicos del teatro clásico japonés Noh. ActivArte, 3 (2010), 1-13

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4046346

Beasley, W. C. La restauración Meiji. Satori Ediciones (2007)

https://satoriediciones.com/libros/la-restauracion-meiji

Díaz, Gabriela. La arquitectura japonesa tiene un pacto primordial con la naturaleza. Ad Magazine

https://www.admagazine.com/articulos/la-arquitectura-japonesa-tiene-un-pacto-primordial-con-la-naturaleza

Gómez Pradas, Muriel. La vida en Japón durante el shogunato Tokugawa. Historia National Geographic.

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/vida-japon-durante-shogunato-tokugawa_21283

Gutiérrez, Fernando G. Características del arte de Japón, Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, III (1967), 17-21

https://repositorio.uam.es/handle/10486/6298

Gutiérrez, Fernando G. Transformación del arte japonés en el período de Meiji (1868-1912). Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, V (1969), 31-42.

https://repositorio.uam.es/handle/10486/6392

Kitaura, Yasunari. El pensamiento y el sentido del japonés medieval reflejado en su arte. Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, VIII (1972), 7-18.

https://repositorio.uam.es/handle/10486/6444

Leonsegui, Adela. La ropa del estilo japonés: ¿en qué se caracteriza y cuáles son las marcas más vendidas?. Divinity

https://www.divinity.es/moda/20221217/estilo-japones-como-es-ropa-marcas-be5m_18_08160296.html

López, Sandra. Japón. Arte, paz y pasión. Evohé: Revista Cultural do Campus de Lugo, 25 (2014), 27-29

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9131297

López-Vera, Jonathan. El periodo Heian (794-1185). Historiajaponesa.com

Sastre de la Vega, Daniel. Monumentos y nación: Kioto como símbolo del espíritu japonés durante el período Meiji. Mirai. Estudios Japoneses, 2 (2018), 21 -33

https://repositorio.uam.es/handle/10486/685020

Takagui Takanashi, Kayoko. El concepto de la flor en la literatura japonesa. Kokoro: revista para la difusión de la cultura japonesa, 1 (2013), 1-14

https://repositorio.uam.es/handle/10486/673784

Vives, Javier. El teatro tradicional japonés. Satori Ediciones (2024)

https://satoriediciones.com/libros/el-teatro-tradicional-japones

Vives, Javier. Historia y arte del jardín japonés. Satori Ediciones (2014)

https://satoriediciones.com/libros/historia-y-arte-del-jardin-japones